책 만드는 사람들은 출판업계를 ‘홍대 바닥’이라고도 말합니다. 이곳에 많은 출판사가 모여 있기 때문입니다. 문화 예술의 거리로 불리던 홍대의 옛 정취도 지금은 많이 사라졌지만, 여전히 의미 있는 책의 가치를 전하고 싶습니다. 홍대 바닥에서 활동 중인 여섯 명의 출판인이 돌아가며 매주 한 권씩 책을 소개합니다.

[북에디터 정선영] 올 초부터 외할머니 건강이 나빠지셨다.

아흔이 된 할머니는 오남매를 낳고 홀로 길렀다. 젊었을 때는 건장한 남자도 힘들다는 도배 일을 하실 만큼 체력이 좋고 고봉밥을 드셨다. 그런 할머니가 겨울을 나고부터는 눈에 띄게 허리가 굽었고 식사도 잘 못하셨다. 기억력도 전 같지 않았다.

평생 일을 해온 할머니는 지금도 소일거리를 하는데, 일거리가 없을 때는 우울해하신다. 자본주의 사회에서 많은 이들이 그렇듯 일을 함으로써 자신의 존재 가치를 확인하시는 셈이다. 하지만 앞으로 할머니 건강이 더 안 좋아져서 소일거리조차 못하시게 되면?

할머니가 느낄 상실감과 무력감은 물론이거니와 가족이 감당해야 할 돌봄도 작지 않은 문제다.

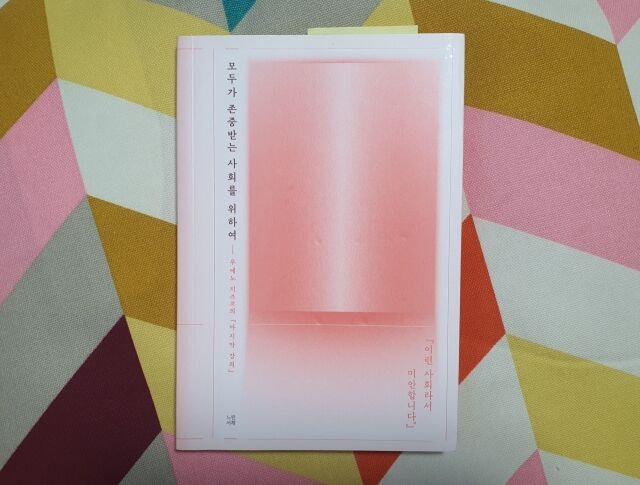

우리 모두는 늙는다. 도쿄대 사회학과 명예교수 우에노 지즈코는 <모두가 존중받는 사회를 위하여>에서 노화를 ‘후천적 장애인’이 되는 과정이라 정의한다.

“우리는 누구나 무력하고 의존적인 존재로 태어났다가 다시 무력하고 의존적인 존재가 되어 죽는다.”

자본주의 사회에서 인간은 노동력이다. 가정은 그 노동력을 길러내는 역할을 한다. 우에노 지즈코는 이것을 ‘노동력의 외주화’라고 부른다. 시장은 자립적으로 보이지만 사실 외부, 즉 가정에 의존하고 있다. 노동력으로서 가치가 없는 인간을 다시 가정으로 돌려보낸다.

문제는 가정이 새로운 인간을 무한히 생산할 수 없고, 시장이 돌려보낸 노인이나 환자를 무한히 받아들일 수도 없다는 데 있다. 가정 내에서 돌봄은 사랑과 헌신, 여기에 경제력이 뒷받침되지 않는 한 오래 유지되기 어렵다. 고령자 비중은 앞으로 더 늘어날 것이다. 그런데 이런 돌봄을 언제까지 가정에만 맡겨놓아야 할까? 해법은 없을까?

이 책에서 우에노는 “한 사회가 존속하려면 사물의 생산-재생산과 생명의 생산-재생산이 함께 이루어져야 한다”고 말한다.

‘양육과 요양 부담의 불합리하고 비효율적인 배분’을 지적하고, 나아가 ‘돌봄의 사회화’를 제안한다. ‘부모를 돌보지 않고 시설에 보내는 건 상상할 수 없다고 생각하는 사회 분위기’ 역시 어쩌면 시장이 오랜 세월 노동력의 생산과 재생산을 가정에 떠넘겨온 결과가 아닐까.

저자는 이제 한계에 다다른 가정과 시장을 보완하는 장치로서 복지 다원 사회를 제안한다. 국가, 시장, 시민, 가족의 공조가 그것이다.

이 공조의 바탕은 상호 존중이다. 젊고 건강할 때는 전혀 의식하지 못하지만, 우리 모두는 노화로 인한 약자가 될 수밖에 없다. 내가 약해졌을 때는 누군가의 도움을 받고 반대 상황에서는 누군가에게 도움을 준다는 마음을 안고 살아간다면, 적어도 요양과 돌봄으로 인해 발생하는 많은 사회 문제가 조금은 줄어들지 않을까.

<모두가 존중받는 사회를 위하여>는 TV 강연 ‘내일이 마지막 날이라면 지금 하고 싶은 말’을 엮은 책이다. 약자가 약자인 채로 존중받는 사회를 위해 우리가 생각해봐야 하는 담론이 담겨 있다.

우에노 지즈코가 도쿄대 입학식에서 했던 축사는 이 책의 모든 말을 함축한다.

“강한 척하지 말고 자신의 약함을 인정하며 서로 의지하고 살아가기를 바랍니다.”

|북에디터 정선영. 책을 들면 고양이에게 방해받고, 기타를 들면 고양이가 도망가는 삶을 살고 있다. 기타와 고양이, 책이 행복하게 공존하는 삶을 꿈꾼다.

Copyright ⓒ 마이데일리 무단 전재 및 재배포 금지

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기