시사위크=박설민 기자 우주항공산업의 성공은 곧 첨단 항공기, 인공위성, 우주발사체의 안정적 운영에 달렸다. 최근 ‘우주 에너지’ 산업이 떠오르는 것도 이 때문이다. 우주 환경에서 필요한 에너지원을 안정적으로 공급할 수 있는 차세대 우주 에너지 기술은 곧 우주산업 성공의 열쇠가 될 수 있다.

◇ 극한의 환경, 최고 효율의 ‘배터리’는 필수

우주산업에 사용되는 에너지원의 필수조건은 ‘극한 환경에서 얼마나 장기간 에너지를 안정적으로 공급할 수 있느냐’다. 우주발사체와 인공위성 모두 우주로 한 번 쏘아 올려지면 에너지원을 재공급받는 것은 사실상 불가능하다. 때문에 장기 임무 수행을 위해선 자체적으로 에너지를 만들어 낼 수 있는 능력이 인공위성과 발사체에 탑재돼야 한다.

이때 가장 활발히 사용되는 기술 중 하나가 ‘태양전지(Solar Cells)’다. 우주에선 밤낮이 없다. 또한 태양광 발전을 방해할 날씨, 구름 등의 기후 요소도 없다. 즉, 장기간 우주 연구에 사용되는 인공위성과 우주정거장에 태양전지는 매우 효율적이다. 뿐만 아니라 태양광 패널이 망가지지만 않으면 수년 이상 운용이 가능해 장기간 우주 연구 임무 수행에도 적합하다.

우주산업 발전 이후, 우주 태양 전지 시장 규모는 매해 가파른 성장세를 보이고 있다. 글로벌 시장조사업체 ‘베리파이드마켓리서치’에 따르면 우주 태양전지 시장은 지난해 기준 12억달러(약 1조6,650억원) 규모로 추정됐다. 여기에 연평균 성장률 12.5%로 오는 2033년엔 35억달러(약 4조8,569억원)에 이를 전망이다.

태양전지와 함께 우주산업 핵심 기술로 꼽히는 기술이 ‘원자력전지’다. 원자력전지는 이름 그대로 원자력을 이용, 전기를 만들어 낸다. 현재 우주선과 화성 탐사선 등 보조 에너지원으로 사용되고 있다.

우주산업에 있어 원자력전지의 가장 큰 장점은 ‘안정적 전력 공급’이다. 태양전지의 경우 일단 태양에서 멀어지게 되면 전력 생산 능력이 급격히 떨어진다. 반면 원자력전지는 어두운 행성과 먼 태양계, 심우주 상황에서도 안정적 전력 공급이 가능하다. 또한 전지 수명도 최소 10년에서 길게는 수십 년 사용 가능해 장기 연구에 매우 효과적이다.

이 같은 이유로 우주선용 원자력전지는 이미 예전부터 활발히 사용되는 추세다. 가장 먼저 사용된 것은 1961년이다. 미국이 발사한 항법위성 ‘트랜짓 4A’에 탑재됐다. 이후 아폴로 프로젝트, 보이저 1·2호, 목성 탐사선 갈릴레오, 토성 탐사선 카시니, 명왕성 탐사선 뉴허라이즌 등 거의 모든 우주탐사선에 원자력전지가 사용됐다.

우주산업뿐만 아니라 의료, 가정, 산업 등 다분야 활용도가 높은 만큼 원자력전지 시장 전망도 밝다. 글로벌시장조사업체 ‘마켓리포트애널리스틱’은 원자력전지 시장 규모를 5억달러(약 7,000억원) 규모로 추산했다. 오는 2033년엔 20억달러(약 2조7,764억원)에 이를 전망이다.

◇ 우주 원자력·태양전지, 국내 과학계도 연구개발 ‘박차’

이 같은 시장 흐름에 맞춰 국내외 산업계와 연구기관에선 우주 에너지원 확보 경쟁이 심화되고 있다. 특히 국내선 태양전지와 원자력전지 기술력 확보에 정부출연연구기관들이 매진하고 있다.

먼저 원자력전지의 경우 ‘힌국원자력연구원(원자력연)’을 중심으로 개발과 실증이 이뤄지고 있다. 원자력연 동위원소연구부는 2016년부터 ‘우주 탐사용 원자력전지 개발 연구’를 수행, 원자력전지 자체 개발을 진행했다.

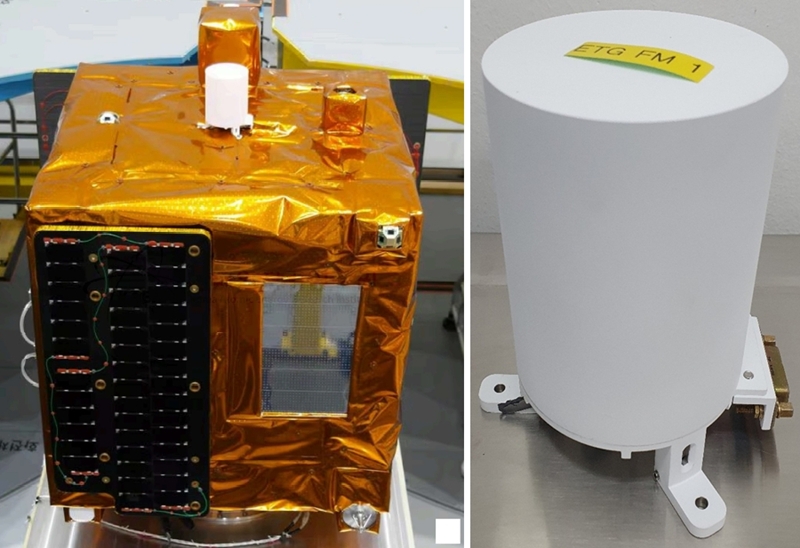

홍진태 동위원소연구부장팀이 개발한 원자력전지는 플루토늄 동위원소(Pu-238)를 열원으로 한다. 이 열을 전기로 변환하는 열전소자, 전지 내부 열 전달 및 손실 방지 역할을 하는 열제어 구조체로 구성됐다. 열출력은 총 10W(와트) 급의 소형 원자력전지다.

홍진태 박사 연구팀이 개발한 원자력전지는 플루토늄 동위원소(Pu-238)를 열원으로 하고, 열을 전기로 변환하는 열전소자, 전지 내부의 열 손실을 막고 열을 전달하는 열제어 구조체로 구성된 열출력 10W(와트)급 소형 원자력전지다.

원자력연은 지난 2022년 개발을 마친 원자력전지를 누리호 성능검증위성에 탑재해 신뢰성을 평가했다. 2022년 11월부터 지난해 5월까지 약 1년 6개월간 진행된 성능 시험에서 원자력전지는 출력 감소나 부품 고장 없이 약 120mW(밀리와트)의 전력을 지속적으로 생산하는데 성공했다. 또한 극저온의 달 표면에서 환경온도 모니터링, 우주방사선 계측 등 임무 수행도 가능한 것으로 평가됐다.

원자력연 관계자는 “한국이 원자력전지 우주 실증에 성공한 것은 세계 5대 원자력 강국으로서 원자력전지를 자체 개발하고 우주에서 실증한 3번째 국가라는 위상을 확보한 것”이라며 “우주의 극한 환경에서 수십 년 간 열과 전력 생산이 가능한 이 기술은 우리나라 우주 탐사 영역을 한층 더 넓히는데 기여할 것”이라고 말했다.

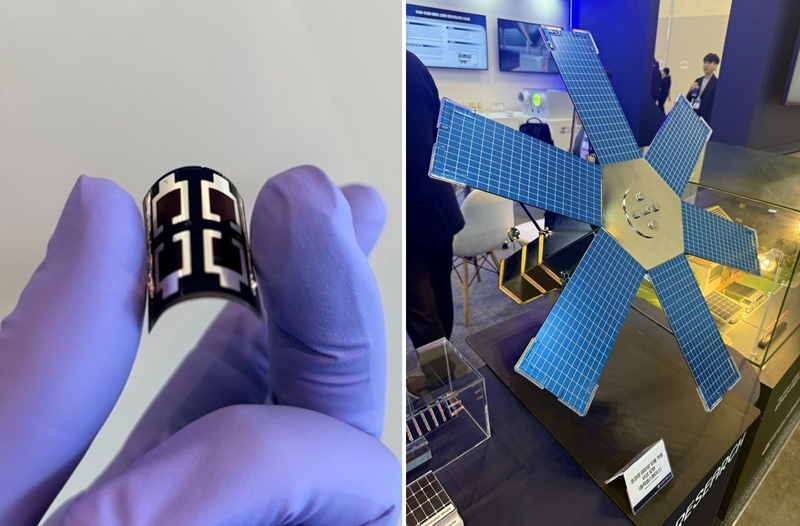

원자력전지와 함께 우주 에너지 기술 양대축을 담당하는 태양전지는 ‘한국에너지기술연구원(에너지연)’의 기술이 대표적이다. 에너지연은 초경량·유연 CIGS 태양전지 기술을 보유하고 있다. 지난 4월 태양광연구단 연구팀에서 개발한 기술이다.

에너지연이 개발한 CIGS 태양전지는 열충격과 방사선에 강해 우주와 같은 극한 환경에서도 안정적으로 활용 가능하다. 또 초경량 유연 기판 위에 제작 가능해 무게와 부피 제약이 큰 인공위성에 수납할 수 있다. 에너지연은 현재 극한 환경용 차세대 CIGS 태양전지(효율 21.39%)와 초경량 유연 CIGS/페로브스카이트 이중접합 태양전지(효율 23.64%) 기술을 보유했다.

에너지연은 27일 이 기술을 우주 태양전지 전문 기업 ‘플렉셀스페이스’에 이전했다. 그 다음 소형위성의 수명과 성능에 최적화된 초경량 박막 이중접합 태양전지 공동 개발에 나섰다. 총 기술 이전 규모는 55억원이다. 이를 통해 기존 III-V 기반 우주 태양전지 대체 시장을 개척하는 것이 양 기관의 목표다.

이창근 에너지연 원장은 “우주용 초경량·유연 박막형 태양전지는 뉴 스페이스 시대에 대응하고, 대한민국 우주 안보를 뒷받침할 핵심 부품 기술”이라며 “이번 협력을 통해 차세대 우주 태양전지 시장 개척의 중요한 발판을 마련할 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 시사위크 무단 전재 및 재배포 금지

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기