[프라임경제] 1955년 초봄, 겨울의 끝자락. 찬 바람이 볼을 스칠 때마다 옷을 여며야 했었다. 제주항 선착장에는 박목월을 비롯해 시인 양중해, 소설가 계용묵, 작곡가 변훈 등이 떠나가는 배를 향해 손을 흔들고 있었다. 박목월 시인을 제외한 이들은 모두 6.25동란을 피해 제주로 피난 와 있던 문인, 예술인들이었다.

[프라임경제] 1955년 초봄, 겨울의 끝자락. 찬 바람이 볼을 스칠 때마다 옷을 여며야 했었다. 제주항 선착장에는 박목월을 비롯해 시인 양중해, 소설가 계용묵, 작곡가 변훈 등이 떠나가는 배를 향해 손을 흔들고 있었다. 박목월 시인을 제외한 이들은 모두 6.25동란을 피해 제주로 피난 와 있던 문인, 예술인들이었다.배에 탄 여인은 허씨 성을 가진 갓 스물을 넘긴 처자. 앳된 모습의 갸날픈 여인은 끝끝내 손을 흔드는 그들을 볼 수가 없었다. 뱃전에 등을 돌려 굵은 눈물 방울만 떨구며 찢어질 듯한 슬픔과 아픔을 참는 이 여인의 눈물로 제주 앞바다는 한 된 바다가 되었으리라.

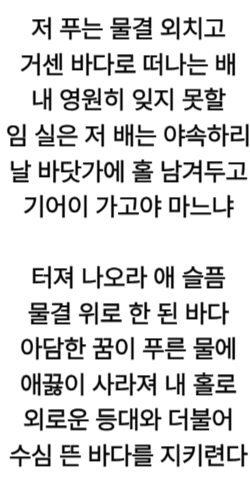

그림이 그려질 듯한 이 장면에서 시가 연상되었고, 이어진 술자리에서 술집의 시멘트벽지를 뜯어 쓰여진 시가 '떠나가는 배'다.

시의 저자는 박목월(1915~1978)이 아닌 당시 제주중학교 국어교사인 양중해(1926~2007)선생이다. 그는 제주대 사범대학장으로 제주문화원장을 역임한 제주토박이 문인이었다. 제주의 마지막 선비란 별칭도 가졌다. 1955년 봄에 쓰여진 이 시는 1984년이 되어서야 양시인의 작품으로 밝혀졌다. (이정식의 가곡에세이)

이 시는 그 당시 제주중학교에서 음악을 가르치던 변훈(1926~2000)이 곡을 입혀 우리나라 대표적인 가곡이자 이별곡이 됐는데, 그는 가곡 '명태'와 '금잔디'의 작곡가로도 유명하다.

◆ 한이 된 수심 뜬 바다

평론가들은 섬사람 특유의 이별의 정한을 담은 시들 중 그 애절함이 으뜸이라고 입을 모은다. 특히 이 시의 2절은 압권이다. 구구절절이 어디서도 본 적 없는 슬픈 이별의 심상이 노출되어 있는데, '수심 찬' 아니라 '수심 뜬'이란 표현이 시적 극치를 더해주는 묘미가 있는 듯하다.

박 시인이 1954년 전쟁이 끝나자 대구에서 서울로 올라와 홍익대 조교수로 있을 때였다. 아름다운 여대생이 자신에게 보통 이상으로 접근한다 싶자, 후배교수를 통해 이 여인의 짝사랑을 돌리려 수차례 노력했다.

"얘야 포기해라, 그 분은 자식이 있는 유부남이다." 그러나 여대생은 "선생님! 사람을 사랑하는 게 죄는 아니겠지요" 하며 물러설 기미가 없었다. 결국 본인이 직접 설득에 나섰으나 도중에 사랑에 빠져버렸다. "선생님과 제주도 같은 곳에 가보면 원이 없겠어요"란 여인의 말을 들은 박 시인은 그 길로 여인과 함께 제주로 향했다.

그러나 이 얘기는 픽션인 듯하다. 박 시인이 직접 밝힌 내용의 일부에는 이 여인을 피해 제주로 왔으나, 어느 날 갑자기 이 여인이 나타나 어쩔 줄 몰랐다는 내용도 있다. 어쨌든 둘은 신혼아닌 신접 살림을 차렸다.

◆ 사람을 사랑하는 게 죄가 되지는 않지요?

박 시인이 이 여인을 처음 만난 건 대구에서였다. 대구 계성고 선생으로 있을 때 이미 시인으로 유명했던 박 시인을 두 여인이 찾아왔다. 여고생 교복을 입은 이들은 언니와 동생으로 시를 좋아하는 문학소녀였으며, 자연을 노래하는 시인 박목월을 존경해 왔다. 그러나 먼저 박 시인을 사모하던 언니는 시집을 갔고 동생이 H대 국문과에 입학하면서 연정에 불이 붙었다.

결국 제주항에서 멀지않은 관덕정 근처 동화여관에 달방을 얻어 제주생활이 시작됐다. 주로 문인들과의 시낭송, 몸이 약했던 여인의 병원진료, 교회예배 등으로 시간을 보냈고, 박 시인은 제주대학과 오현고 등에 출강을 했다.

이때 세를 준 집주인의 아들, 그 당시 중학생이였던 그는 2004년에 여인에 대해 얘기한 것에 의하면 그녀는 탤런트보다 이뻤고 날씬했으며, 쉽게 볼 수 있는 미모가 아니었으나 자주 아파 박 시인이 등에 엎어 병원신세를 지곤했단다.

◆ 유익순 여사의 분노와 연민

초겨울 즈음에 두 사람에게 박 시인의 부인 유익순여사가 찾아온다. 사랑과 분노, 미움, 그리고 연민의 심정으로 두 사람을 찾았으나 결국 솜을 넣은 누비옷과 돈봉투를 놓고 홀연히 사라진 부인, 그녀의 심정과 행적은 듣는 이들의 마음을 먹먹하게 한다. 이후 대구에서 목회활동을 하던 여인 아버지가 찾아와 결국 설득 끝에 4개월 여만에 이별의 배에 올랐던 상황이었다.

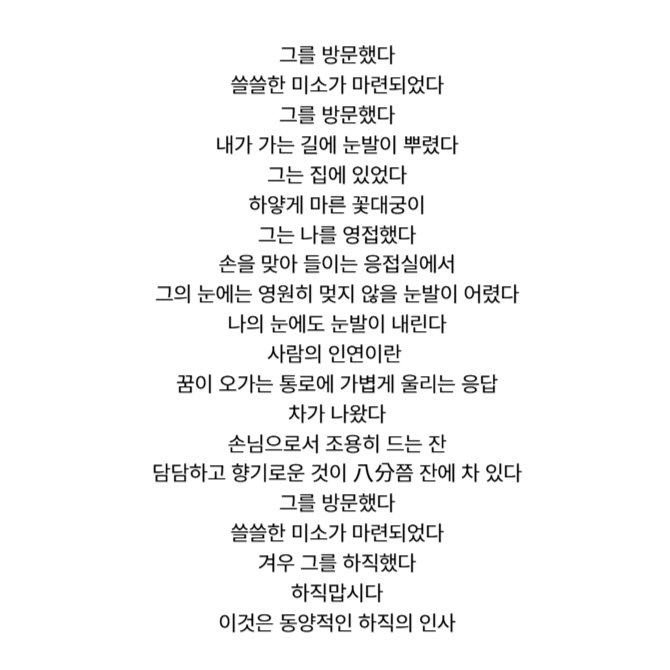

10여 년이 지나 나이 50줄에 들어선 박 시인이 이 여인을 만났다. "백발이 되어 소원했던 사람을 이제 방문하게 됐다. 덧없이 흐른 세월이여, 끝없이 눈발이 내리는구나."라며 시 한 편을 남겼다.

◆ 방문

그는 1915년 경남 고성에서 태어나 경주시 월성동 인근에서 살았다. 대구 계성고를 졸업하고 경주금융조합에 근무하다 일본으로 건너갔다가 해방과 함께 돌아온 박 시인은 이 조합의 부이사로 근무하다 모교인 대구 계성고 선생으로 부임한다.

일찍이 1933년 중학교 시절 '통딱딱 통딱딱'이 어린이지에, '제비맞이'가 신가정지에 당선됐다. 등단은 1939년 문장지에 추천한 '길처럼', '그것은 연륜이다'라는 시로 본격 알려지게 됐다. 이 때 추천한 사람이 시 '향수'로 유명한 정지용이다.

◆ 이 얘기는 딴 얘기다

박 시인은 총각시절인 1935년경 잠시 대구금융조합에 근무했었고 이 때 한 여인을 만나 3년여를 알고 지냈다. 그러나 결국 이별을 했는데, 1952년 대구 피난시절 우연히 그 여인을 다시 만났다. 그러나 그 여인은 병이 깊었고 머지않아 숨을 거두었다.

이 때 부산에 있던 국군군악대 지휘자 김성태(1910~2000)를 대구로 불러 시 한 편을 주며 곡을 붙여 달라고 부탁한다. 그 시가 유명한 가곡 '이별의 노래'였고 1952년 가을 대학생합창단이 군악대의 반주에 맞추어 노래됐다.

많은 인터넷 글들이 '이별의 노래'와 여대생을 관련 짓는데 이 노래가 작곡된 건 제주살이 2년전이라, 사실이 아닌 듯 하다.

'시가 있는 노래' 9월에 박목월 시인의 육성으로 알려진 시 '이별의 노래', 그 사연으로 이어 간다.

이상철 위드컨설팅 회장/칼럼니스트·시인·대지문학동인/ 한국HR서비스산업협회 회장(前)/국회 환노위 정책자문위원/ 국회의원 보좌관(대구)/ 쌍용그룹 홍보실 근무

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기