책 만드는 사람들은 출판업계를 ‘홍대 바닥’이라고도 말합니다. 이곳에 많은 출판사가 모여 있기 때문입니다. 문화 예술의 거리로 불리우던 홍대의 옛 정취도 지금은 많이 사라졌지만, 여전히 의미 있는 책의 가치를 전하고 싶습니다. 홍대 바닥에서 활동 중인 여섯 명의 출판인이 돌아가며 매주 한 권씩 책을 소개합니다.

[북에디터 이미연] 종종 중·고등학교에서 글쓰기 수업을 진행한다. 중학교 1학년부터 고등학교 2학년까지 글을 좋아하는 다양한 아이들이 모인다. 학교도 다르고 나이도 다르지만 수업마다 공통으로 등장하는 글감이 있다. 진로에 관한 이야기다.

그중 글쓰기를 좋아하지만 안정적이지 않아 보여서, 수입이 넉넉하지 않은 듯해서 고민이라는 내용이 꽤 많다.

무릇 학생이라면 먹고사는 고민은 하지 않고 마음껏 꿈꾸었으면 하는 바람이지만 현실은 그렇지가 않다. 학창 시절 나도 글쓰기로 먹고살 수 있는지가 궁금했으니 세대가 달라졌어도 이 고민은 달라지지 않은 느낌이다.

이는 학생만의 고민이 아니다. 책방에서 진행하는 글쓰기 모임에서도 비슷한 글이 왕왕 등장한다. 작가가 꿈이었는데 다른 일을 해왔다거나 생계로 미뤄둔 글쓰기를 뒤늦게 다시 시작한다는 내용이다. 매달 두어 편은 되다 보니 특별한 사연이 아니라고 느껴질 정도다.

글쓰기로 먹고사는 건 꿈 같은 일일까? 이 질문에 김소라 작가가 답한다. “글쓰기로 먹고사는 사람 여기 있어요!”라고.

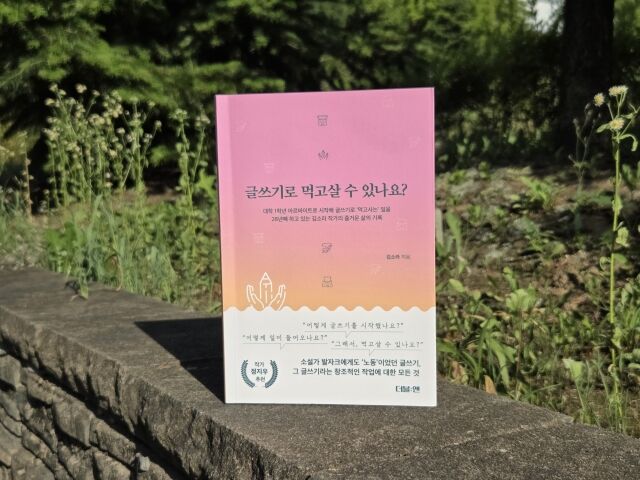

<글쓰기로 먹고살 수 있나요?>는 김소라 작가가 28년째 글쓰기로 먹고사는 이야기를 담았다.

작가는 대학 1학년 논술 채점 아르바이트를 시작으로, 시민기자, 인터뷰어, 여행에세이 작가, 대필 작가, 시나리오 작가, 글쓰기 강사 등 글 쓰는 다양한 활동으로 돈 번 이야기를 들려준다. 처음 받은 고료부터 작업비, 공모전 상금, 공모사업으로 따낸 사업비까지 숨김없이 등장한다.

나 역시 그 점이 가장 궁금했다. 먹고사는 이야기에 돈 이야기가 빠질 수 없으니까.

하지만 책을 읽으면서 작가의 벌이보다 활동 그 자체에 자꾸 눈길이 갔다. 처음에는 ‘이런 활동을 했구나’ 끄덕이다가 나중에는 ‘이런 활동까지 했다고?’ 하는 감탄으로 바뀌었다.

장애인 남성 3명과 함께 한 달간 미국 횡단여행을 하고 <루트66을 달리는 세 남자 이야기>(현재 절판)의 스토리 작가로 작업한 이야기가 특히 놀라웠다. 또한 대필 작가이자 무명작가로서 설움이 안타까웠고, 마을공동체 사업으로 어르신 공동 자서전을 작업한 이야기는 따뜻했다.

아쉽게도 <글쓰기로 먹고살 수 있나요?>에 글로 돈을 잘 벌었다거나 쉽게 벌었다는 이야기는 등장하지 않는다. 같은 작업에도 원고료가 천차만별로 달라졌다거나 의뢰인의 잠적으로 나머지 원고료를 받지 못했다는 이야기는 나온다. 글쓰기로 먹고살기 위해 애쓰고 노력한 이야기가 가득하다.

하루도 빠짐없이 글을 쓰고 글쓰기로 먹고산다는 김소라 작가조차도 글만 써서 먹고살 수는 없다고 고백한다.

프리랜서 작가의 현실적인 삶은 녹록지 않다고, 생존형 글쓰기를 죽기 살기로 해왔다고 말한다. 작가의 고군분투기를 보고 나니 참 대단하다고 느끼면서도 한편으로는 씁쓸한 마음이 든다. 먹고사는 고민을 조금 덜어줄 방법은 없었을까 해서다.

최근 문화예술인 기본소득이 화두에 올랐다. 제도를 악용하는 사람도 분명 나올 테고, 문화예술인이란 누구인지, 문화예술 활동이란 무엇인지 등 고민거리도, 기관 등에 인증받기 위한 활동을 해야 하냐는 비판도 피할 수 없겠다. 앞으로 넘을 산이 많으나 도입된다면 누군가의 먹고살 걱정이 조금은 줄지 않을까. 누군가는 기회를 얻고 한 번 더 버텨낼 용기와 힘이 생기지 않을까. 훗날 꽃을 피울지 시들지 지금은 알 수 없어도 말이다.

|북에디터 이미연. 출판업계를 뜰 거라고 해 놓고 책방까지 열었다. 수원에 있지만 홍대로 자주 소환된다. 읽고 쓰는 일을 사랑한다.

Copyright ⓒ 마이데일리 무단 전재 및 재배포 금지

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기