[마이데일리 = 이승길 기자] "계엄의 상처가 완전히 아물지 않은 시대에, 광장에서 노래했다는 이유로 국가 행사 무대에서 내려오라는 통보를 받았습니다."

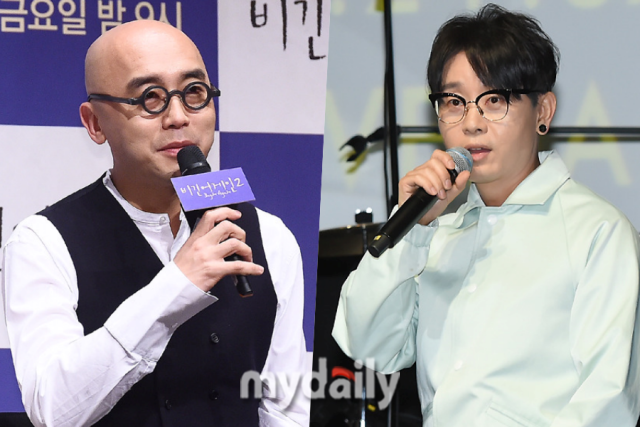

가수 하림이 SNS에 올린 짧은 고백은 문화예술계의 아픈 기억을 다시 소환했다. 통일부가 준비하던 남북 청소년 교류 행사에서 그를 전격 배제한 까닭은 지난해 ‘윤석열 퇴진’ 집회 무대에 올랐던 이력 때문으로 전해졌다. 통일부는 "대선 국면이라 오해를 우려했다"고 해명했지만, '부처 윗선 지시가 없었다'는 말만으로 검열의 그림자를 지우기엔 역설적으로 사태가 너무 익숙하다.

비슷한 일이 앞서 가수 이승환에게도 일어났다. 지난해 12월, 구미시는 대관을 허가해 둔 공연을 불과 이틀 앞두고 취소했다. “정치적 선동을 하지 않겠다”는 서약서를 요구했고, 이승환이 거부하자 ‘관객·보수단체 충돌 우려’라는 이유를 들었다. 결국 이승환은 구미시를 상대로 2억5000만 원의 손해배상 소송을 제기했다.

두 사건 사이엔 하나의 공통점이 있다. 노래를 하려던 뮤지션에게 ‘정치적 낙인’이 찍히는 순간, 행정 권력은 안전·오해·형평이라는 이름으로 무대의 전원을 내렸다는 점이다. 돌이켜 보면 2000년대 후반부터 이어진 ‘문화예술인 블랙리스트’는 단지 지원 배제라는 금전적 불이익에 그치지 않았다. 예술가의 이름을 점검표에 올려두고, 공연과 전시, 대관과 방송 출연 기회를 차단해 비가시적 족쇄를 채우는 방식은 표현의 자유를 질식시켰다.

블랙리스트 파문은 문화예술계 전체를 들끓게 만들었고, 헌법적 권리를 침해당한 예술가들은 길고 긴 싸움 끝에 겨우 사과와 제도 개선 약속을 받아냈다. 그러나 현재에도 이번 하림·이승환 사례까지 잇따르면서 “검열은 사라지지 않았다”는 회의가 다시 고개를 든다.

바꿔나가야 할 지점은 명확하다. 행정 편의적 안전 논리를 표현 규제 수단으로 쓰는 관행을 바로잡아야 한다. 예술인의 정치적 표현을 ‘리스크’가 아니라 민주사회 다양성의 일부로 수용하는 시선이 필요하다. 국회가 이미 통과시킨 ‘문화기본법’ 개정안을 실효성 있게 적용해야 한다.

마침 6월 3일 대선이 보름 앞으로 다가왔다. 차기 정부가 어떤 문화 철학을 택하느냐에 따라 향후 5년, 한국 예술의 숨통이 조여들 수도, 활짝 트일 수도 있다. "표현의 자유를 보장하겠다"는 공약은 더 이상 구호로 끝나선 안 된다. 당선인은 하림과 이승환의 사례가 남긴 경고를 기억해야 한다. 집회 무대에 섰다는 이유로, 혹은 SNS에 특정 정치적 의견을 남겼다는 이유로 예술인의 생계와 창작 환경이 불안정해지는 사회는 건강한 민주주의와 거리가 멀다.

"우리는 그저 노래하고 싶었다." 새 정부는 이 단순한 바람을 포용해야 한다. 그것이 문화 강국으로 가는 가장 빠르고도 우아한 길이다.

Copyright ⓒ 마이데일리 무단 전재 및 재배포 금지

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기