[프라임경제] 투자 유치 이력이 있는 스타트업들의 퇴장이 가속화되고 있다.

겉으로 보기엔 '성장 궤도에 진입한 기업'처럼 보이지만, 실상은 브릿지 라운드에서 자금이 끊긴, 무너지는 구조가 반복되고 있다. 올해 상반기, 이 같은 구조적 결말에 도달한 기업은 최소 88곳에 달한다.

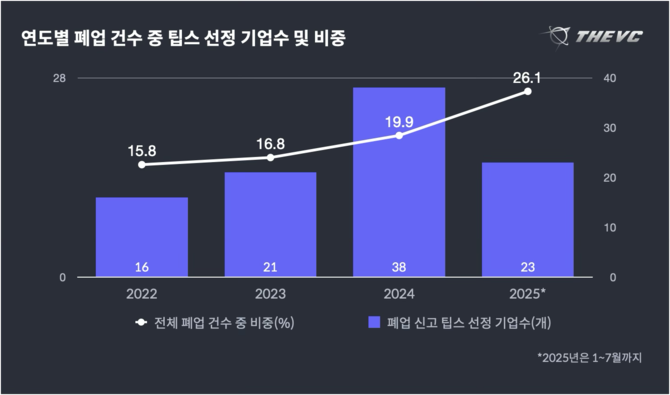

지난 28일 더브이씨(The VC)가 공개한 '2025 상반기 스타트업·중소기업 폐업 신고 동향'에 따르면, 올해 상반기 폐업 신고한 국내 스타트업은 모두 한 번이라도 투자 유치 경험이 있는 기업들이다.

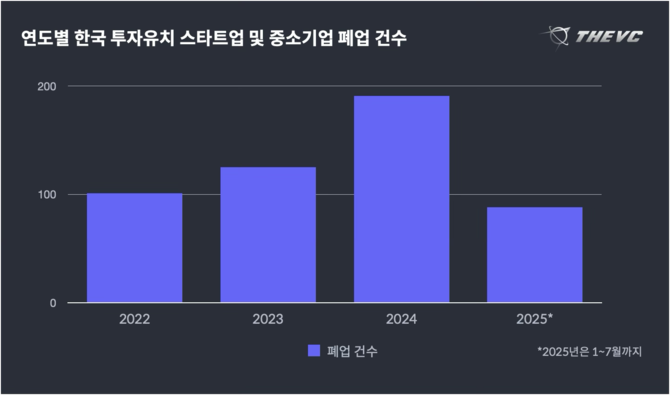

이는 단순한 창업 실패가 아닌 '투자 이후 생존하지 못한 팀'이 빠르게 늘고 있다는 의미다. 연도별 폐업 건수는 △2022년 101건 △2023년 125건 △2024년 191건으로 지속 증가하고 있다. 올해 상반기 수치만으로 이미 지난해의 절반을 넘어섰다.

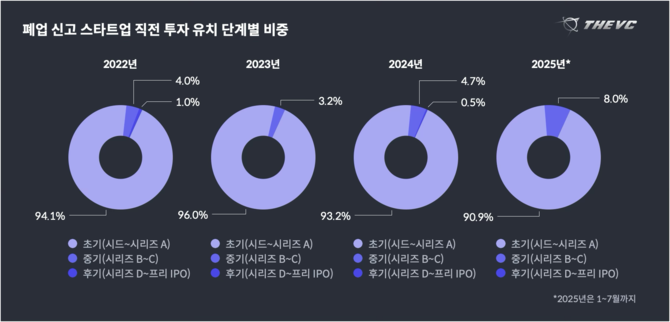

문제는 시드~시리즈A 이후 '투자 절벽' 구간에서 탈락한 기업들이 대부분이라는 점이다. 실제로 올해 상반기 국내 전체 스타트업 투자 건수는 455건, 금액은 약 2조2403억원으로 전년 대비 각각 37.6%, 26.9% 감소했다.

특히 초기 단계인 시드 단계 구간 투자 위축이 두드러진다. 지난해 상반기 대비 시드 투자 건수는 592건에서 338건으로 42.9% 감소했다. 투자 금액 역시 33.4% 줄었다.

반면 후기 단계 투자(시리즈C 이상)는 소폭 유지되거나 오히려 증가세를 보이면서, 투자 자금이 극히 일부 기업에만 몰리는 양극화 현상이 심화되고 있다.

한 AI 기반 데이터 분석 스타트업 대표 A씨는 "시리즈A 직후 매출 성장세를 고려해 인력과 마케팅 투자를 늘렸다"라며 "그러나 후속 투자를 받지 못해 결국 서비스 종료와 조직 해체 수순을 밟을 수밖에 없었다"라고 말했다.

그는 이어 "당시 시장 분위기가 식으며 투자사들이 브릿지 라운드에 소극적이었다"라며 "외형은 성장해 보였지만 내실은 무너지고 있었다"라고 회고했다.

스타트업 폐업 증가의 이면에는 정책 금융의 구조적 사각지대도 자리하고 있다. 기술보증기금·창업진흥원·중소벤처기업부 등이 운영하는 창업 3년 미만 또는 매출 20억원 이하 등 초기 기업을 대상으로 하고 있다.

그러나 시드 투자를 유치한 기업은 실제 매출이 없어도 과거 기업가치 평가 이력을 근거로 '고평가 기업'으로 분류돼 정책 지원 대상에서 제외되기 쉽다. 이로 인해 민간 투자와 정부 지원 사이에서 모두 단절되는 경우가 많다.

현재 스타트업 창업 정책은 여전히 '진입장벽 완화'와 '창업 장려'에 초점이 맞춰져 있다. 각종 △경진대회 △시드 펀딩 △창업 지원금 등은 전국적으로 확대되고 있지만, 그 이후의 경로를 설계하는 정책은 여전히 부족한 현실이다.

더브이씨 관계자는 "창업 초기 자금은 다양한 경로로 제공되지만, 그 이후 성장 브릿지를 건널 수 있는 안전망은 부실하다"라며 "시작을 돕는 정책을 넘어, 끝까지 버틸 수 있는 구조를 설계했으면 한다"라고 전했다.

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기