[프라임경제] 국내 혁신금융서비스 지정 건수가 1000건을 넘어서며 외형적으로 크게 성장했으나, 정작 혁신의 주체인 스타트업의 참여는 갈수록 위축되고 있다. 누적 지정의 80% 가까이가 기존 금융회사에 쏠리면서 샌드박스 제도가 혁신 기업의 실험장보다 기득권의 규제 특례 수단으로 기능하고 있다는 비판이 제기된다.

스타트업얼라이언스(대표 이기대·임정욱)는 2026년 1월28일 기준 금융위원회 혁신금융서비스 전수 데이터를 분석한 '혁신금융서비스 1035건의 현주소' 리포트를 10일 발간했다.

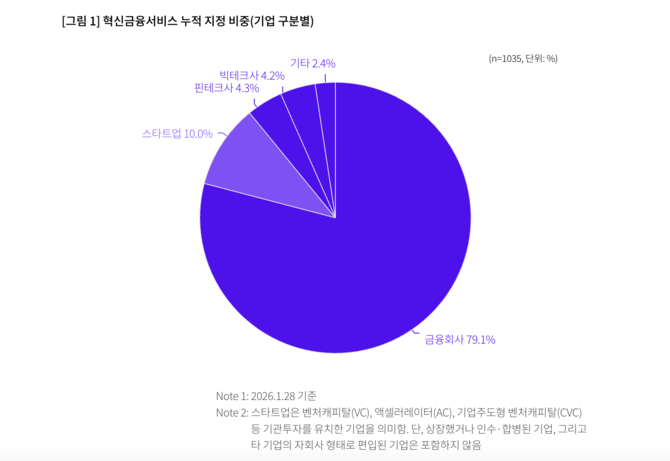

리포트에 따르면 혁신금융서비스 누적 지정 1035건 중 금융회사가 79.1%(818건)로 압도적인 비중을 차지했다. 반면 스타트업은 10.0%(104건), 비금융 일반기업인 핀테크사는 4.3%(45건)에 그쳐 신생 혁신 주체의 참여가 구조적으로 제한된 것으로 나타났다.

연도별 스타트업 참여 비중은 2019년 37.7%에서 하락세를 보이며 2024년 4.3%, 2025년 6.4%로 낮은 수준을 유지하고 있다. 2024년부터 심사 절차 신속화 등 제도 개편으로 지정 건수는 폭증했으나, 규제 대응 역량이 부족한 스타트업의 접근성 개선으로는 이어지지 못했다는 분석이다.

리포트는 글로벌 핀테크 강국인 영국과의 비교를 통해 한국 제도의 한계를 짚었다. 영국의 규제 샌드박스(FCA)는 참여 기업의 80% 이상이 스타트업으로 구성돼 시장 진입의 통로 역할을 충실히 수행하고 있다.

이러한 체계적 지원은 실제 성과로 이어져 영국의 핀테크 유니콘은 18개에 달한다. 반면 한국은 토스, 두나무, 한국신용데이터 등 3개에 머물러 있는 실정이다. 단순한 지정 수 확대만으로는 생태계 확장이 어렵다는 점을 시사한다.

스타트업얼라이언스는 이제 정책의 초점을 '지정 수' 확대가 아닌 실증 이후의 '전환 경로' 점검으로 옮겨야 한다고 제언했다. 실증을 마친 서비스가 정식 인가나 제도권 정착으로 이어지는 기준을 표준화하고, 전환 결정의 근거를 투명하게 공개해 시장의 예측 가능성을 높여야 한다는 것이다.

임정욱 스타트업얼라이언스 공동대표는 "샌드박스의 성과는 실증을 거친 혁신이 제도권 내 지속 가능한 사업으로 안착하는지에 따라 평가돼야 한다"며 "전환 경로가 투명하게 작동할 때 정책의 신뢰가 확보되고 민간 투자의 유입을 촉진할 수 있다"고 강조했다.

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기