[프라임경제] 지난해 중앙·지방 정부와 공기업 등 공공부문 재정 적자가 약 49조원인 것으로 나타났다. 반도체 경기 불황 등에 따른 기업들의 법인세 납부액 감소와 정부의 법인세 인하 정책이 맞물린 영향이다.

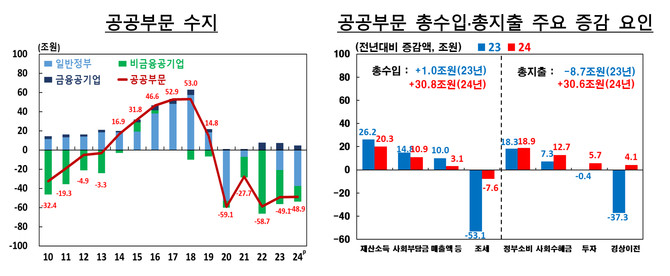

23일 한국은행이 발표한 '2024년 공공부문 계정(잠정)'에 따르면 지난해 공공부문 수지(총수입-총지출)은 48조9000억원 적자를 기록했다. 지난 2023년(49조1000억원)과 비슷한 적자 규모지만, 2020년 이후 5년 연속 마이너스다.

이는 글로벌 금융 위기 이후인 지난 2008년부터 2013년 6년 연속 적자를 기록한 이후 최장기간 적자 기록이다.

공공부문은 일반정부(중앙정부·지방정부·사회보장기금)과 공기업(비금융공기업·금융공기업)으로 구성된다.

공공부문 총수입은 1150조원으로 전년(1119조2000억원) 대비 2.8% 늘었다. 조세수입이 줄었으나 재산소득 수취, 사회부담금 등의 증가에 기인했다.

총지출은 1198조9000억원으로 전년(1168억3000억원) 대비 2.6% 증가했다. 최종소비지출과 사회수혜금 등을 중심으로 확대됐다.

공공부문 중 일반정부 수지는 37조5000억원 적자를 기록, 전년(20조8000억원 적자)에 비해 적자 규모가 크게 늘었다.

일반정부 총수입은 법인세 등 조세수입 감소에도 재산소득 수취, 사회부담금 등이 늘어 전년(836조7000억원) 대비 2.6% 증가한 858조8000억원을 기록했다.

일반정부 총지출은 전년(857조5000억원) 대비 4.5% 늘어난 896조3000억원으로 집계됐다. 건강보험급여비 등 최종소비지출, 연금과 같은 사회수혜금을 중심으로 규모가 확대된 영향이다.

일반정부의 부문별 수지를 보면 중앙정부는 경상세 등 총수입이 줄고 경상이전지출 등 총지출이 늘어 적자규모가 60조5000억원에서 76조5000억원으로 커졌다.

지방정부는 사회수혜금 등 총지출이 생산·수입세 등 총수입보다 더 많이 증가해 적자 규모가 5조8000억원에서 11조원으로 확대됐다.

반면 사회보장기금은 사회부담금 등 총수입이 사회수혜금 등 총지출보다 크게 증가함에 따라 흑자 규모가 45조5000억원에서 50조1000억원으로 늘었다. 이는 통계 작성(지난 2007년) 이후 최고치다.

소득이 늘어나면서 국민들이 납부하는 금액이 정부로부터 지급받는 금액보다 더 확대, 국민연금의 운용 수익 증가 등도 영향을 미쳤다.

이현영 한은 지출국민소득팀장은 "글로벌 반도체 업황 부진으로 지난 2023년 기업의 실적이 좋지 않았던 부분이 이듬해 법인세로 반영, 정부의 법인세 인하 정책도 영향을 미쳤다"고 분석했다.

지난해 우리나라 명목 국내총생산(GDP) 대비 공공부문 수지 비율은 -1.9%를 기록했다. 사회보장기금을 제외하면 -3.9% 수준이다.

일반정부 수지 비율은 명목GDP 대비 -1.5%으로 집계, 사회보장기금을 제외하면 -3.4% 수준이다. 다만 경제협력개발기구(OECD)가 추정한 회원국 평균(-4.8%)이나 유로 지역 평균(-3.1%)보다 양호했다.

다른 국가와 비교해 보면 △미국(-7.6%) △영국(-5.6%) △일본(-2.3%) △호주(-2.2%)보다는 높고, △덴마크(2.8%) △스위스(0.3%)보다는 낮다.

이 팀장은 "전체 공공부문 적자가 5년째 이어지고 있으나, GDP대비 국제 비교를 하면 양호한 수준"이라며 "구조적인 문제라기 보다는 코로나19 대응 관련 정부 지출 증가에 따른 것이다. 추가로 최근 2년은 법인세 감소 등 기업실적 부진의 영향이 컸다"고 설명했다.

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기