[마이데일리 = 박성규 기자] 카카오톡이 이용자 편의를 높이기 위해 서비스하는 ‘샵(#) 검색’이 죽음의 장면을 무방비 상태로 노출, 심각한 안전 불감증을 초래한 일이 발생했다.

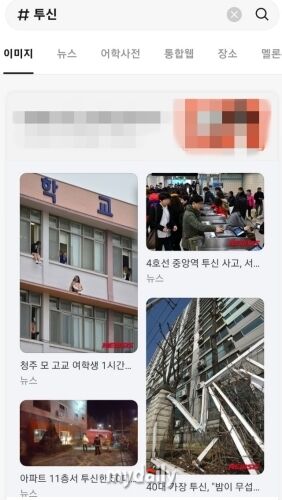

‘샵(#) 검색’으로 ‘투신(投身·목숨을 끊기 위하여 몸을 던짐)’이라는 글자를 입력하자 실제 투신으로 스스로 목숨을 끊은 국내외 사건·사고 현장 사진이 버젓이 노출됐다. 해당 사진들은 각 국가별 언론·SNS(소셜네트워크서비스) 등을 통해 모자이크(블러) 처리된 것이 아닌 원본이 그대로 공개돼 혐오감을 불러 일으켰다.

26일 <마이데일리> 취재에 따르면 카카오톡 이용자인 제보자 A(30)씨는 평소 즐겨쓰던 카카오톡 ‘샵(#) 검색’을 이용하다가 충격적인 사진을 발견했다.

출근길 휴대 전화로 ‘투신 사고’ 기사를 본 것이 기억나 뒤늦게 관련 기사를 제대로 찾아보기 위해 위해 카톡 ‘# 투신’을 검색하자 시신과 핏자국이 선명히 담긴 다수의 사고 장면이 노출됐다. 해당 사진들은 국내는 물론 아시아 등 국내외를 비롯한 수많은 투신 장면이었고, 모자이크(블러) 없이 시신 등이 훼손된 장면까지도 여과없이 담겨 있었다.

‘샵(#) 검색’은 카카오톡 대화창 입력란에서 ‘#’ 버튼을 눌러 원하는 키워드를 바로 검색할 수 있는 기능이다. 카카오톡을 이용하는 어린이, 10대 청소년, 성인 모두가 자유롭게 사용하고 있다.

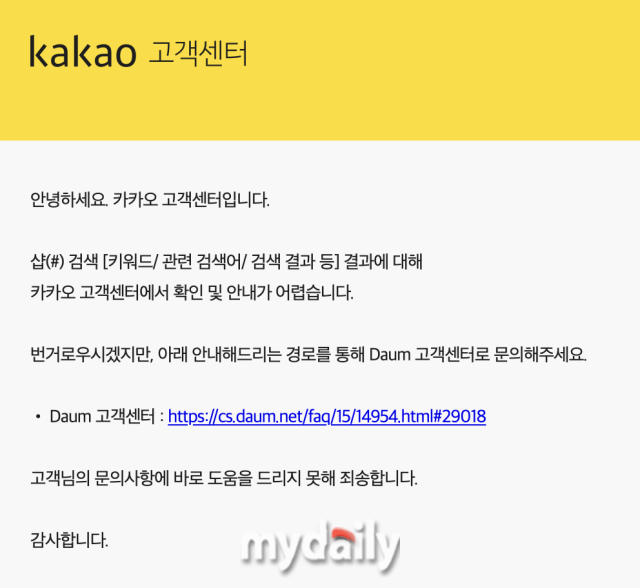

사태의 심각성을 우려한 제보자 A씨가 카카오톡 관리자인 카카오 고객센터에 문의했지만 “‘샵(#) 검색’은 카카오 소관이 아니니 다음(Daum) 고객센터에 문의하라”는 황당한 답변이 돌아왔다.

A씨 입장에서는 ‘카카오톡 이용자가 심각한 문제점을 발견해 제보를 했는데, 관리 책임은 ‘다음(Daum)’에 있기 때문에 그 쪽에 문의하라’는 책임 떠넘기기에 불과했다. 참다 못한 A씨는 결국 해당 사실을 <마이데일리>에 제보했다는 설명이다.

A씨의 제보를 확인하기 위해 취재진이 ‘# 투신’으로 검색을 하자, 수많은 사건·사고 장면들이 여과없이 노출된 모습을 확인할 수 있었다.

사실 확인을 위해 카카오 측에 문의하자 회사 측은 “소통상의 오해가 있었다”는 취지로 해명했다. 카카오 관계자는 “카카오톡 샵검색은 대화창 내에서 다음 통합검색 데이터를 불러오는 구조여서 결과 문의는 다음 고객센터를 통해 이뤄지는 게 맞다”면서도 “사태 파악후 후속 조치를 하겠다”고 말했다.

그러면서 이 관계자는 “다음은 24시간 365일 신고센터를 운영해 필요한 조치를 취하고 있고, 자살 관련 금칙어를 보강하고 이미지 검색 필터링도 강화할 예정”이라고 덧붙였다.

이후 채 몇 시간이 지나지 않아 해당 ‘# 투신’ 검색으로는 더 이상 사건·사고 사진이 노출되지 않고 있다. 카카오 측이 사실 관계를 확인하고 뒤늦게 논란이 되는 사진들에 대한 차단 또는 삭제 조치를 취한 것으로 보인다.

이처럼 카카오톡 ‘샵(#) 검색’ 필터링이 뒤늦게 보완된 것은 다행이지만, 이와 별개로 그간 청소년 보호 장치가 제대로 작동하지 않았다는 비판은 피하기 어려운 상황이다. 이번 사태와 관련해 관리·감독 기관의 사후 점검 및 행정지도가 필요하다는 지적도 나온다.

이와 관련, 방송통신심의위원회 관계자는 “투신 정보나 시체 사진, 핏자국 등 잔혹하거나 혐오감을 주는 내용은 심의 대상”이라며 “플랫폼에서 관리하는 것이 맞고, 신고가 접수되면 통신심의소위원회 심의를 거쳐 국내 정보는 삭제 조치할 수 있다”고 설명했다.

방심위에 따르면 온라인 자살 유발 정보 심의 건수는 2022년 1333건, 2023년 477건, 올해(1∼8월)만 333건에 달했다.

카카오와 달리 네이버와 구글 등은 자살·자해 관련 검색 시 상담 기관 정보와 예방 콘텐츠를 먼저 노출하고 있다. 구글은 자살·투신 검색 시 국가별 위기 상담 연결 패널을 상단에 제공하고, 유튜브는 ‘일시정지 안내 페이지’를 띄운다.

네이버는 KISO(인터넷자율정책기구) 규범에 따라 자살 관련 검색에서 상담 정보 제공 및 유해 게시물 차단을 원칙으로 하고, 관련 보도에는 댓글 비노출 등 조치를 적용하고 있다.

반면 이번 사태처럼 카카오 측은 ‘샵(#) 검색’ 무방비 노출 논란에 대해 이렇다 할 안전망을 마련하지 않은 상태였다. 되레 해당 사실에 대해 우려를 표하며 제보한 이용자에게 책임자는 ‘다음’이라며 떠넘기기를 하는 행태를 보였고, 언론 취재가 들어가자 뒤늦게 필터링 조치를 한 것에 대한 브랜드가치 및 신뢰도 훼손은 불가피해 보인다.

업계 안팎에서는 카카오가 최근 △브랜드 메시지 △피드 전환 등 광고·수익 사업 강화에 집중하는 동안 정작 중요한 사회적 안전 의무와 청소년 보호에는 소홀한게 아니냐는 비판도 있다.

IT업계 관계자는 “검색 사업자는 자살 유발 정보를 차단할 사회적 책임이 있다”며 “국내 최대 플랫폼으로서 카카오는 국제적 기준에 맞는 안전망을 조속히 구축해야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 마이데일리 무단 전재 및 재배포 금지

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기