시사위크=김두완 기자 헌법은 국민의 삶을 담는 그릇이다. 국민이 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 기본권을 보장하고, 사회의 질서와 정의를 실현하기 위한 기본 틀을 제공한다. 그릇이 튼튼하고 균형 잡혀 있어야 그 안에 담긴 삶도 안정되고, 조화로울 수 있다. 하지만 우리는 지난 12‧3 비상계엄 사태 이후 헌법 개정이 시급함을 확인했다. 1987년 이후 멈췄던 개헌의 시계가 다시 돌아갈 수 있을지 대선 후보들의 공약에 관심이 집중되고 있다.

◇ 대선판에 등장한 개헌의 정치적 수단화

개헌 논의는 이재명 더불어민주당 대선 후보가 먼저 불을 지폈다. 지난 18일 오전 9시 자신의 페이스북을 통해 “시대 흐름에 맞는 새로운 시스템과 더 촘촘한 민주주의 안전망으로서 헌법을 구축할 때”라는 취지를 밝히며 개헌 공약을 발표했다.

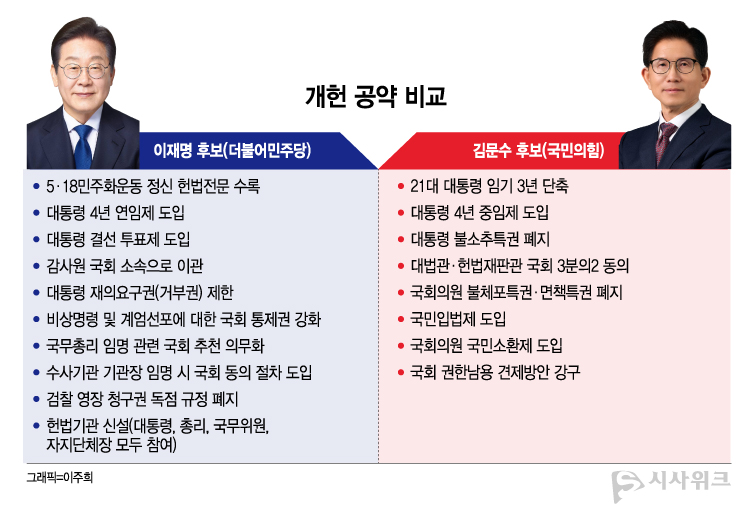

이날 이재명 후보는 5‧18민주화운동 정신 헌법전문 수록을 가장 먼저 언급하며 △대통령 4년 연임제 도입 △대통령 재의요구권(거부권) 제한 △비상명령 및 계엄선포에 대한 국회 통제권 강화 △검찰 영장 청구권 독점 규정 폐지 등을 개헌 공약으로 내놨다. 대부분 지난 12‧3 비상계엄 사태를 중심으로 논쟁이 일었던 제도들을 중심으로 공약이 마련된 것으로 분석된다.

이에 같은 날 김문수 국민의힘 대선 후보도 개헌 구상안을 밝혔다. 김문수 후보는 “이재명 후보가 대통령 4년 연임제 개헌안을 제기한 데 대해 일단 환영의 뜻을 밝힌다”며 ‘권력 내려놓기’ 개헌 협약을 제안했다.

김문수 후보는 총 5가지 개헌 공약을 발표했다. △21대 대통령 임기 단축 △대통령 4년 중임 직선제 △대통령 불소추특권 폐지 △대법관‧헌법재판관 국회 3분의 2 동의 △국회 개혁 등이다. 이재명 후보의 방탄법과 다수당인 민주당의 입법권력을 견제하기 위한 측면이 엿보이는 제도를 중심으로 구상안을 밝힌 것으로 풀이된다.

현행 헌법 제70조는 ‘대통령 임기는 5년으로 하며, 중임할 수 없다’고 규정하고 있다. 이를 단임제라 한다. 한 사람이 권력을 장기간 독점하는 것을 방지하는 측면에서 장점이 있다. 다만, 임기가 단 한 번으로 제한되기 때문에 국정 운영의 연속성에 한계가 있다는 지적이 많았다.

두 후보의 개헌안은 ‘대통령 임기 5년 단임제’에서 제기된 문제점을 보완하기 위한 측면에서 도출된 결론이다. 다만 ‘4년 임기 연임제냐’, ‘4년 임기 중임제냐’를 두고 신경전을 벌이고 있다. 연임과 중임의 차이는 ‘연속성’이다. 큰 틀에서는 중임이 연임을 포함하는 개념이다.

대통령 임기가 4년이고 당선이 되는 것을 가정해 살펴보면, 제22대 대통령이 4년 임기를 마친 후에 연이어 제23대 대통령으로 4년 임기를 시작하는 것이 ‘연임’이다. 반면 ‘중임’은 4년 임기를 마친 후 제23대 대통령으로 임기를 시작할 수도 있고 제24대나 제25대 등으로 차후에 임기를 시작할 수 있는 것을 말한다.

두 후보는 대통령 임기와 관련해 연임제와 중임제 중 하나를 선택했지만, 구체적인 횟수 제한은 언급하지 않았다. 따라서 연임과 중임 중 어떤 제도가 우리나라에 적합하다고 판단하긴 아직 이르다. 하지만 김문수 후보는 이 후보를 향해 “‘연임제’라는 표현 속에 장기 집권의 여지를 두고 있는 것은 아닌지”라며 해명을 요구하기도 했다.

이에 이 후보는 “헌법상 개헌은 재임 당시 대통령에겐 적용되지 않는다”며 자신이 대통령에 당선돼도 연임하지 않을 것이라는 뜻을 밝혔다. 민주당도 “연임이냐, 중임이냐의 논쟁은 적절치 않다”며, “개헌을 위한 논의와 진행이 중요”함을 강조했다.

개헌의 필요성에 대해 정치권은 항상 공감 의사를 밝혀왔다. 문제는 실행이다. 실제 문재인 전 대통령 취임 이듬해인 2018년 헌법 개정안이 발의된 바 있다. 하지만 당시 야당이던 자유한국당과 바른미래당이 “충분한 사회적 논의가 필요”하다는 이유로 반대했다. 결국 민주당이 본회의 상정까지 끌고 갔지만 표결 정족수 미달로 개헌 논의는 일단락됐다.

그리고 다시 지난 제20대 대선에 개헌 이슈가 등장했다. 당시 국민의힘 후보로는 처음으로 윤석열 전 대통령이 5‧18민주화운동 정신 헌법 전문 수록을 대선 공약으로 제시했다. 하지만 이렇다 할 진전은 없었다. 일각에서는 “진영 간 정치적 계산에 따라 개헌이 수단화됐다”는 비판이 일었다. 결국 개헌의 본질은 다른 데 있는 셈이다.

Copyright ⓒ 시사위크 무단 전재 및 재배포 금지

--comment--

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

댓글 바로가기